Los Duendes del jardín

En un hermoso jardín vivían los duendes de este cuento. Habían venido de todas partes del mundo trayendo consigo sus enormes bolsas llenas de monedas de oro, plata, piedras preciosas y delicadas perlas.

A simple vista, este no era un jardín distinto a los otros, pero si te fijabas con mucha atención descubrirías que había un par de cosas diferentes: Lo primero eran sus colores, mucho más vivos que en otros jardines. Parecía que un pintor travieso hubiera estado jugando con las acuarelas y los pinceles y que para terminar, hubiera lanzado chorros de brillante laca sobre las cosas. Lo segundo era el olor, pues este jardín tenía el aroma de las flores, las hojas, la tierra, el pasto fresco y el suave perfume de los granitos de polen, pero a la vez olía a dulces y chocolates.

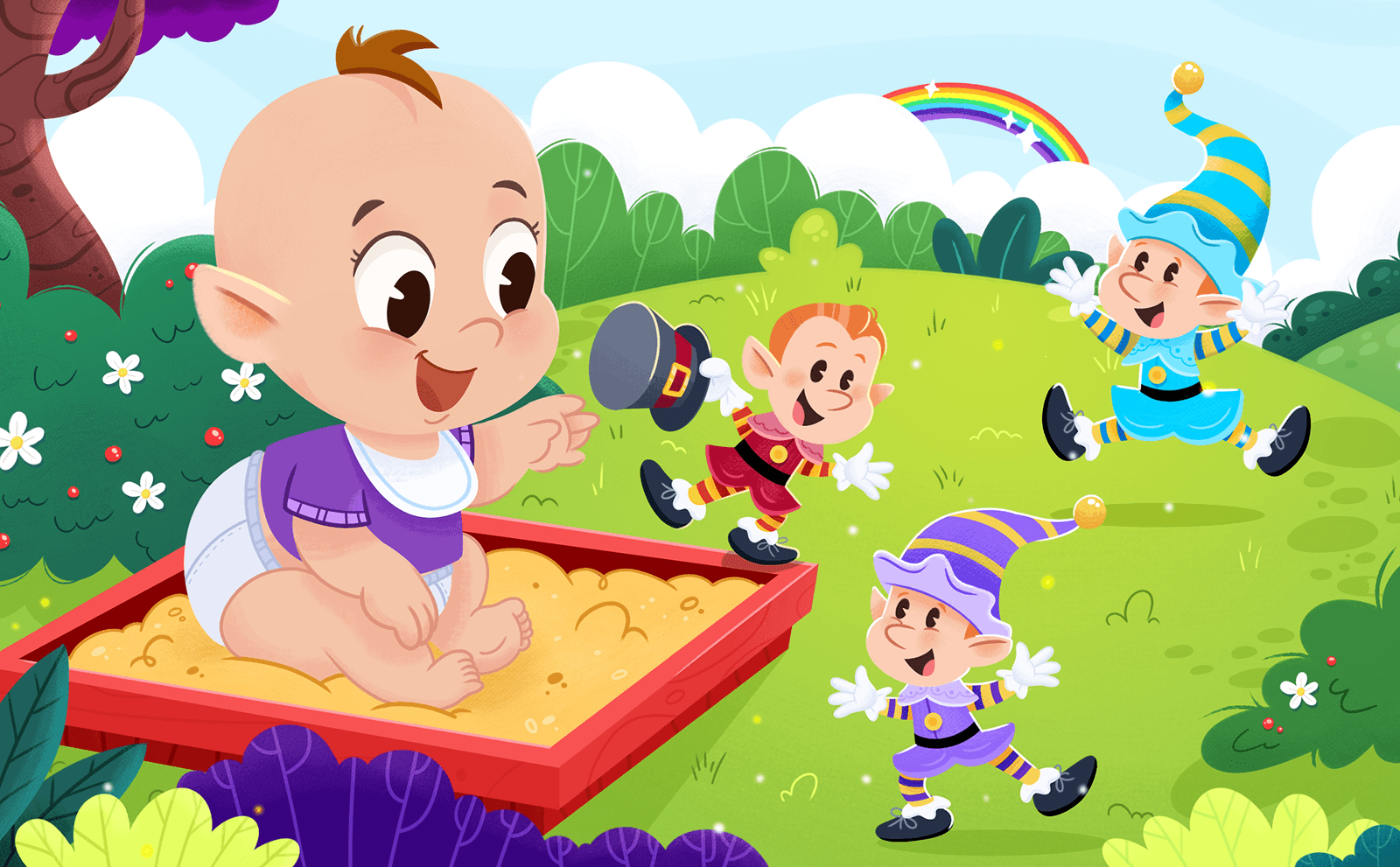

Y no era todo, había una cosa que casi ningún adulto podía notar, pero que los niños veían de inmediato: En ese jardín siempre estaba el arcoíris, bueno, la puntita final de un enorme arco iris que aterrizaba como un puente en el jardín y se escondía reluciente entre un par de rosales

No fue por el arcoíris, sino por los hermosos rosales, que los papás de Luciana compraron la casita con todo y el jardín que la rodeaba.

Luciana apenas caminaba y todavía no sabía hablar; balbuceaba unas pocas palabritas pues era aún un bebé que recién había cumplido su primer añito.

Luciana no era una bebé distinta a las otras, pero si te fijabas con mucha atención descubrías que en ella había un par de cosas diferentes: Lo primero era el color de sus ojos que no eran de ningún color, sino una mezcla de luz y lluvia como si un pintor travieso hubiera jugado con acuarelas y para terminar hubiera disparado chorritos de sol y pedazos de niebla sobre su mirada. Lo segundo eran sus orejas que no eran redondas sino puntudas.

Y esto no era todo; Luciana era una niña elfo y cada noche al cerrar los ojos, volaba en sueños hasta el lugar secreto de los duendecillos. Allí la diversión nunca paraba; los duendes que tenían barbas muy largas, se ofrecían por turnos para armarle a la niña columpios de mechones. También le prestaban las monedas para que las apilaran unas sobre otras hasta formar altísimas torres que después derrumbaban entre carcajadas y le traían perlas para que le contaran a la niña los cuentos del mar.

Todo era maravilloso, pero como pasa siempre, las cosas tienen que cambiar, y fue así como Luciana cumplió dos y luego tres, y luego cuatro, y luego cinco años. Aprendió a hablar, e incluso a leer y a escribir, y se olvidó de los duendes.

Como los duendes son traviesos y un poco rencorosos, decidieron castigar a Luciana. Se pusieron en el trabajo de borrar el arcoíris del jardín, que como sabemos es la pista que indica el lugar secreto donde esconden todos sus tesoros.

Pues, los duendes trabajaron día y noche, con brochas y tijeras en mano. Las tijeras para cortar a pedazos los colores y la brocha para pintar de transparente los retazos que quedaran, finalmente, lograron que ni mirando con mucha atención, alguien pudiera notar el arcoíris.

Duendes Luciana Arcoíris

A la vez, los duendecillos entraban a la casa a cometer diferentes travesuras. Escondían las cosas o las cambiaban de lugar, apagaban las luces de repente, hacían que la leche hirviera más pronto y se derramara o desconectaban el refrigerador para que los helados se derritieran.

—En esta casa hay duendes —decían los papas de Luciana, y lo decían con tanta frecuencia que un día, Luciana recordó. Lo recordó todo.

Esa noche cuando papá y mamá dormían, la niña bajó al jardín y caminó hasta los rosales, justo cuando uno de aquellos traviesos duendes asomaba la cabecita entre la tierra, con las brochas y las tijeras en las manos.

Luciana se apoderó de ambas herramientas y estuvo a punto de cortarle la barba al duendecillo para darle una lección a él y a todos los que venían detrás. Pero entonces se acordó del columpio y de las horas tan felices que había pasado con aquellos amiguitos, y solamente les untó con la brocha los helados derretidos.

Como Luciana tenía que crecer y ya no podría seguir siendo una niña elfo, hicieron un trato: un día al año, un día de primavera, la niña volvería a festejar la fiesta de los elfos. Solo por ese día el arcoíris sería visible para que Luciana no fuera a perderse.

En un hermoso jardín vivían los duendes de este cuento. Habían venido de todas partes del mundo trayendo consigo sus enormes bolsas llenas de monedas de oro, plata, piedras preciosas y delicadas perlas.

A simple vista, este no era un jardín distinto a los otros, pero si te fijabas con mucha atención descubrirías que había un par de cosas diferentes: Lo primero eran sus colores, mucho más vivos que en otros jardines. Parecía que un pintor travieso hubiera estado jugando con las acuarelas y los pinceles y que para terminar, hubiera lanzado chorros de brillante laca sobre las cosas. Lo segundo era el olor, pues este jardín tenía el aroma de las flores, las hojas, la tierra, el pasto fresco y el suave perfume de los granitos de polen, pero a la vez olía a dulces y chocolates.

Y no era todo, había una cosa que casi ningún adulto podía notar, pero que los niños veían de inmediato: En ese jardín siempre estaba el arcoíris, bueno, la puntita final de un enorme arco iris que aterrizaba como un puente en el jardín y se escondía reluciente entre un par de rosales

No fue por el arcoíris, sino por los hermosos rosales, que los papás de Luciana compraron la casita con todo y el jardín que la rodeaba.

Luciana apenas caminaba y todavía no sabía hablar; balbuceaba unas pocas palabritas pues era aún un bebé que recién había cumplido su primer añito.

Luciana no era una bebé distinta a las otras, pero si te fijabas con mucha atención descubrías que en ella había un par de cosas diferentes: Lo primero era el color de sus ojos que no eran de ningún color, sino una mezcla de luz y lluvia como si un pintor travieso hubiera jugado con acuarelas y para terminar hubiera disparado chorritos de sol y pedazos de niebla sobre su mirada. Lo segundo eran sus orejas que no eran redondas sino puntudas.

Y esto no era todo; Luciana era una niña elfo y cada noche al cerrar los ojos, volaba en sueños hasta el lugar secreto de los duendecillos. Allí la diversión nunca paraba; los duendes que tenían barbas muy largas, se ofrecían por turnos para armarle a la niña columpios de mechones. También le prestaban las monedas para que las apilaran unas sobre otras hasta formar altísimas torres que después derrumbaban entre carcajadas y le traían perlas para que le contaran a la niña los cuentos del mar.

Todo era maravilloso, pero como pasa siempre, las cosas tienen que cambiar, y fue así como Luciana cumplió dos y luego tres, y luego cuatro, y luego cinco años. Aprendió a hablar, e incluso a leer y a escribir, y se olvidó de los duendes.

Como los duendes son traviesos y un poco rencorosos, decidieron castigar a Luciana. Se pusieron en el trabajo de borrar el arcoíris del jardín, que como sabemos es la pista que indica el lugar secreto donde esconden todos sus tesoros.

Pues, los duendes trabajaron día y noche, con brochas y tijeras en mano. Las tijeras para cortar a pedazos los colores y la brocha para pintar de transparente los retazos que quedaran, finalmente, lograron que ni mirando con mucha atención, alguien pudiera notar el arcoíris.

Duendes Luciana Arcoíris

A la vez, los duendecillos entraban a la casa a cometer diferentes travesuras. Escondían las cosas o las cambiaban de lugar, apagaban las luces de repente, hacían que la leche hirviera más pronto y se derramara o desconectaban el refrigerador para que los helados se derritieran.

—En esta casa hay duendes —decían los papas de Luciana, y lo decían con tanta frecuencia que un día, Luciana recordó. Lo recordó todo.

Esa noche cuando papá y mamá dormían, la niña bajó al jardín y caminó hasta los rosales, justo cuando uno de aquellos traviesos duendes asomaba la cabecita entre la tierra, con las brochas y las tijeras en las manos.

Luciana se apoderó de ambas herramientas y estuvo a punto de cortarle la barba al duendecillo para darle una lección a él y a todos los que venían detrás. Pero entonces se acordó del columpio y de las horas tan felices que había pasado con aquellos amiguitos, y solamente les untó con la brocha los helados derretidos.

Como Luciana tenía que crecer y ya no podría seguir siendo una niña elfo, hicieron un trato: un día al año, un día de primavera, la niña volvería a festejar la fiesta de los elfos. Solo por ese día el arcoíris sería visible para que Luciana no fuera a perderse.